Хвостатые звезды – летуны, следы в небе и на земле

Летучая нечисть Самарского краяВ современном массиве информации имеется довольно специфическая группа, именуемая быличками. Обычно они «закрепляются» на весьма незначительном числе носителей, но при этом очень устойчивы и способны передаваться через весьма большие промежутки времени. Активно воздействуя на эмоции, информация, заложенная в быличках, сдвигает в ту или иную сторону баланс между восприятием неучтенной реальности, иллюзиями или откровенными осознанными фантазиями.

Вероятно, именно к таким быличкам-описаниям можно отнести представления о «хвостатых звездах» – летунах. В современной западной культуре хвостатая звезда это, прежде всего, космический объект – комета, но в фольклоре это нечто совершенно иное.

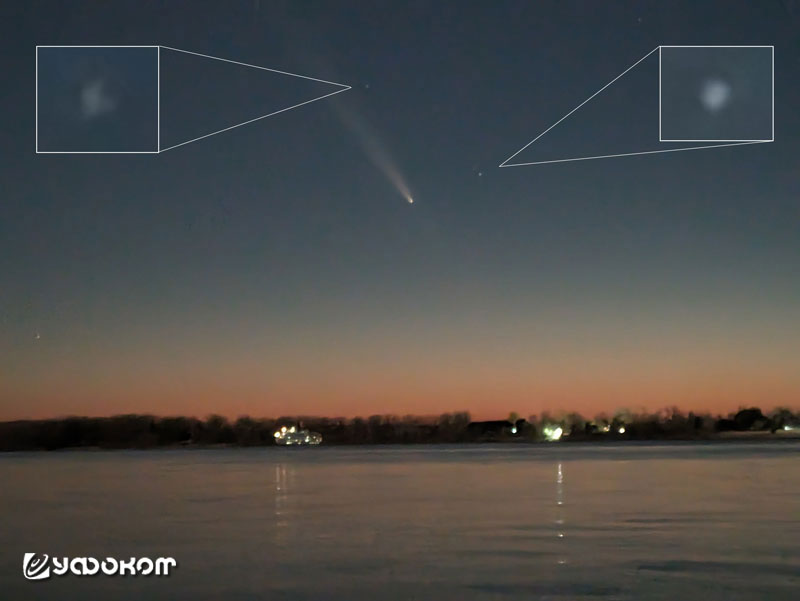

13 октября 2024 года над рекой Волгой в районе города Самара стала видна очередная комета – C/2023 A3, также известная как «Великая комета 2024 года».

Комета – зрелище красочное и весьма впечатляющее. Более того, при последующем анализе сделанных фотографий (интервал съемки – один кадр в минуту) около кометы были дополнительно выявлены некие малопонятные объекты. На первом снимке – один «шар», который находится правее и выше кометы. На втором также похожий «шар», но уже правее и ниже. А на третьем довольно хорошо видны оба этих объекта, но уже проявившиеся вместе на одном кадре.

Опрос среди местных любителей астрономии позволил выявить еще одну независимую съемку кометы, около которой оказались запечатленными шары неизвестной природы.

В данном ракурсе объекты и комета хорошо сгруппированы, что дало возможность вынести их укрупненной вставкой в правый верхний угол.

При анализе первой совокупности фотографий, автору удалось выяснить нижеследующие обстоятельства.

Во-первых, несколько дней подряд комету запечатлеть просто не удавалось. Мешала плохая погода. Представленная фиксация произошла практически в последний день ее видимости из данного района. Относительно качественных снимков удалось сделать всего три. Кадры, предшествовавшие им, а также последующие, значительно темнее и хуже по качеству.

Во-вторых, объекты возле кометы визуально не наблюдались. Да и на полученных снимках фотограф первоначально ничего необычного не заметил. И только когда эти кадры распространились среди интересующихся темой, один из местных любителей астрономии и разглядел рядом с кометой некий «шар».

Потом «шары» заметили и на других кадрах. В этом плане, конечно, наиболее интересен сделанный в 19:11. Кроме двух вышеописанных «шаров», зафиксировано (правда, в несколько худшем качестве) еще нечто в верхнем правом углу, а также прямо над водой в левом нижнем углу. Позже выяснилось, что последний объект присутствует и на двух ранее упомянутых снимках.

В-третьих, следует указать, что наличие каких-то дополнительных объектов около кометы фотографа вовсе не обрадовало, а, скорее, огорчило. Снимал он исключительно комету, и нужна ему была именно «хвостатая звезда». Для него нечто «проявившееся» около кометы было неожиданным. А когда «шаров» оказалось целых четыре – ему стало совсем грустно. Причем все это зафиксировано в направлении на остров Проран/Поджабный (своего рода знаковое место, о котором речь пойдет чуть ниже). Так что же это было? Случайная «игра теней» или может быть нечто вроде современного малопонятного «эффекта флип-флопа»? Непонятно, но все же присутствие здесь «шаров» весьма хорошо соотносится с нижеприведенным материалом.

Интересно, что по ряду волжских городов при появлении кометы побежали слухи – один страшнее и глупее другого. Впрочем, населению Самары к слухам про бедствия, ожидаемые в связи с появлением кометы, не привыкать. Например, редактор перевода книги Найджела Колдера «Комета надвигается» (1984 год), некто П.С. Гуров, упоминает, что: «В 1910 году духовенство в городе Самара делилось с верующими особым заклинанием – “Ты черт, сатана. Не притворяйся звездой небесной. Не обмануть тебе православных, не спрятать хвостища богомерзкого, ибо нет хвоста у звезд господних… Свирепая, змеища лютая, хвостища поганая… Обмакни хвост в реку огненную, да почернеет он, да опалится, да изжарится…”» [1, с. 16]. Уточним, что речь шла об ожидании возвращения в уже далеком 1910 году знаменитой кометы Галлея к Солнцу и в небо Земли.

Относительно «хвостатых звезд» город Самара может «похвастаться» и более свежими слухами. Некоторые старожилы утверждают, что о падении кометы говорили не так уж давно, летом 1996 года, в эпоху активного становления современного мироустройства после крушения СССР.

Самарский ветеран В.Д. Аксютин многие годы подряд, с началом теплого сезона, устанавливал большую палатку на волжском острове Поджабный (в простонародье остров Проран), где и проводил большую часть свободного времени. При хорошей погоде – днем купался, загорал, ловил рыбу, собирал ягоды или грибы. А в плохую погоду, и закончив «труды праведные», просто отдыхал в своей палатке.

В одну из июльских ночей 1996 года (точная дата за давностью лет утрачена), он внезапно ощутил, как раскладушка под ним заходила ходуном, а стены палатки захлопали, словно та готовилась к взлету. Кое-как, расстегнув полог, Валентин Дмитриевич буквально вывалился из своего летнего жилища. Река Волга гудела, будто в сильный шторм, хотя ветра совсем не было. Мелкий песок, устилающий остров, дрожал, порой катился настоящими волнами, вздымаясь к небу небольшими пыльными смерчиками.

А в противоположной берегу реки стороне, там, где начинался старый хвойный лес, играло весьма необычное переливчатое завораживающее зарево. В свое время В.Д. Аксютину довелось побывать на крайнем севере. И то, что он сейчас видел, удивительно напомнило ему почти классическое северное сияние, только пылающее еще ярче, красочнее и динамичнее. В мерцающем ярком великолепии даже обычный желтовато-сероватый речной песок казался ему ослепительно белым. И этот неожиданно побелевший песок, словно подмоченная глина или надувной детский батут, как-то особо необычно упруго подбрасывал или просто пружинил под ногами.

А над местом, где играло необычное зарево, в лесу что-то громко гудело, бухало и устрашающе трещало. «Что это? Неужели война? Слава Богу, сверкало и шумело не в стороне города. Да и на бомбежку, вроде, совсем не похоже», – такие мысли крутились тогда в голове у Валентина Дмитриевича. И еще, весьма настойчиво и, вероятно, совершенно не к месту, в голову лез недавно им прочитанный рассказ американского фантаста Г.Ф. Лавкрафта «Сияние извне». Другое, ныне более распространенное название упомянутого рассказа – «Цвет из иных миров» (1927 год).

Несмотря на глубокую ночь, речной берег постепенно наполнялся невольными свидетелями чего-то вроде бы весьма серьезного, но и малопонятного – главным образом местными рыбаками и членами их семей…

Что делать? Наверное, нужно в город плыть или уже пора куда-то тут на острове бежать и там прятаться? Но, к счастью, пока народ метался, все необычное само собой довольно быстро закончилось. Над островом вновь воцарилась привычная тишина ночи. И все потревоженные происшествием, разошлись по своим «домам» досыпать.

Конечно, на следующий день самые любопытные решили посмотреть, что произошло и пошли туда, где ночью что-то так интенсивно гудело, трещало и сверкало. Вернулись они довольно быстро и притом весьма озадаченные.

Деревья толстенные с корнями выворочены и все основательно обгорели. Но углей там почему-то видно не было, и даже в толстенных развороченных стволах ничего не дымилось. А ведь рядом полно сухостоя, но тот не загорелся и даже не обуглился. Однако близко подходить к этому месту никому не захотелось. Рассказывают, а сами глаза отчего-то стеснительно отводят…

Так что же это было? По прошествии времени, сложилось впечатление, что в ближайших крупных городах Самаре, Сызрани (а уж тем более в Москве) данного происшествия, кажется, вообще просто не заметили. А местные власти, пресса и наука о нем практически промолчали. Остров, или хотя бы участок пострадавшего леса, никто не закрывал, не охранял и, похоже, что даже вовсе официально никак не исследовал.

Конечно, все это не очень понятно. А вы представляете себе последствия, если бы эта «силища», породившая вывал, прошлась по городским кварталам, промзоне или даже военному укрепрайону? Ведь практика свидетельствует: что случилось однажды, то может повториться, причем в самое неудачное время и в самом неподходящем месте…

Вполне возможно, что старый отставной геолог и бессменный председатель молодежного куйбышевского/самарского клуба парапланеристов «Летящее Крыло» В.И. Степанов, был одним из первых специалистов (опиравшихся исключительно на слухи и байки) кто оперативно заинтересовался данным происшествием и посетил остров. Здесь он потратил на «расследование» два с половиной дня. Нашел тех, кто якобы видел, как на остров Поджабный «большая комета упала». Местные рыбаки, тогда, впрочем, как и сейчас, астрономией не очень интересовались. Вот они все и твердили: Комета, да Комета.

Оказалось, что неизвестно откуда, со стороны основного русла реки Волга, к острову неспешно прилетел большой светящийся шар с хвостом, опустился пониже, да затем сквозь лес и кусты взял и «полез». А вот взрыва вовсе не было, вернее, его тут никто просто не слышал. Да и в лесу вроде никакой воронки от удара нет. Сияние? Да, сияние многие видели. И очень даже было оно красиво…

Довольно легко В.И. Степанов, нашел и «свежую просеку» в лесу. Да и отчего не найти, если растительность там действительно основательно прорежена. Вот, только очень она ему чем-то не понравилась. Что-то в ней такое было, о чем позже В.И. Степанов только смутно намекал. Оговариваясь, что может же человеку почудится или просто показаться. И почему-то сложилось у него впечатление, что если тут и горело, то очень давно.

По возвращению в город В.И. Степанов написал заметку, озаглавив ее «Змей Горыныч на Самарской Луке» и даже сумел разместить публикацию в одной из малотиражных местных газет [2]. Исследователь заявил, что, конечно, никакая комета на остров не падала. Хотя следы воздействия есть: «будто КрАЗ или танк через лес тут пёр…». С другой стороны, не исключено и некое «очистительное пожарище», устроенное анонимными «озеленителями леса», которые старые деревья порубили, а потом место подожгли – пока народ спал [2].

И еще В.И. Степанову показалось, что увиденное напоминает следы от воздействия большой (ну очень большой) шаровой молнии. А поскольку известно, что Самарская Лука находится в сейсмически активном узле, а Жигулевские горы растут, то и шаровые молнии могли бы оказаться здесь весьма и весьма крупными.

К версии «проказ шаровой молнии» склонялся и другой самарский старожил, видевший данный «вывал» – краевед Б.В. Кельменев. По клубу «Летящее Крыло» он хорошо знал В.И. Степанова, а по совместной работе и В.Д. Аксютина. В свое время Б.В. Кельменев даже не раз бывал у последнего в гостях на острове Проран.

Более того, Б.В. Кельменева еще в далеком детстве пугали: «В грозу молнии не зови, а то Огневик прилетит, и плохо будет». А когда он начинал расспрашивать про Огневика, то ответа обычно не получал. Конечно, со временем, из разговоров старших, мальчик узнал, что Огневик – это вроде бы особая шаровая молния. И если он появляется, то жди тогда большого пожара.

По малолетству Борису все это казалось волшебными сказками. И только повзрослев, он узнал, что в прошлом Самара действительно не раз выгорала практически дотла. А вот Огневик так и остался для него, впрочем, как и для большинства прочих волжан, просто неким фольклорным персонажем. Но вернемся к странному происшествию на острове Проран.

Недели через три после случившегося переполоха (это был уже август 1996 года) на остров, к «просеке» (как предполагаемому эпицентру произошедших событий), направилась большая группа исследователей, в состав которой входил и автор. К этому времени местные к случившемуся успели заметно охладеть и на вопросы посторонних отвечали весьма скупо и крайне неохотно. Почему же столь редкое и при этом весьма будоражащее воображение происшествие, затронувшее относительно много людей, оказалось им не интересно, а позже практически забыто и не получило должной информационной фиксации? Кстати, такая же судьба постигла и уникальное местное летное происшествие, случившееся 3 августа 1997 года с военным вертолетом «Ми-24» [3, с. 3].

Впрочем, из расспросов «аборигенов» получалось примерно тоже, что ранее выяснил В.И. Степанов (в этой поездке он не участвовал, хотя и составил довольно подробную карту предполагаемой траектории полета неизвестного объекта). Двигаясь по ней, группа быстро вышла в нужное место. У кромки леса, вроде, когда-то даже возвышался довольно крупный глинисто-каменистый холмик, но его просто вмяло в грунт. Чувствовалось, что тут действительно прошла неизвестная сила. И не просто сила, а силища. Протяженный навал из множества больших и довольно старых деревьев, вывернутых прямо с комьями земли на корнях. С некоторых из стволов полностью, и почти ювелирно была содрана кора, а очищенная поверхность оказалась основательно обуглена. Как будто кто-то большими паяльными лампами не один час тут весьма старательно поработал.

На месте дозиметрами замерили уровень радиации – в норме. Широкополосный радиосканер тоже молчал, фиксируя лишь стандартный и весьма привычный радиофон. Удивило, что в зоне «вывала» почва была ненормально сухая. Казалось, что здесь нечто просто вытянуло всю влагу, до которой смогло дотянуться. Но вместе с тем, в противоречие вышеотмеченному, возникло субъективное ощущение, что воздух тут напротив – крайне влажен. И ты словно находишься внутри огромной невидимой трубы или, вернее, даже парной, просто переполненной холодным влажным паром.

Помнится, что тогда кто-то из особо романтичных участников похода даже нафантазировал, что здесь в целях эксперимента некто по лесу пульнул из особо мощного лазера. Посмеялись. Однако, об анонимных «испытателях» как-то задумались…

***

Идти там, переступая через упавшие стволы, было довольно сложно. Да и по мере продвижения, идти вперед все меньше и меньше хотелось. Постепенно проявился какой-то весьма специфический, раздражающий запах, к счастью, не очень противный. Шли довольно долго, хотя и медленно. Весело и быстро там, при всем желании, ну никак не побегаешь.

В какой-то момент «просека» закончилась на берегу безымянной протоки. Прикинули общее направление, задаваемое «вывалом»: похоже, что шар (если «вывал» сотворил он) улетел вглубь Самарской Луки, в направлении местной горы Ош-Пандо-Нерь или «Холодного оврага».

Любопытно отметить, что в ходе подготовки данного материала автор за дополнениями и комментариями обратился к участнику того достопамятного похода Д.Ф. Китаеву. И тут выяснилось, что про поездку, «комету», а также столь живописный «вывал леса» Дмитрий Федорович ныне совершенно не помнит. Более того, как он попал на эту чудом сохранившуюся фотографию, да еще и в своем любимом зимнем свитере, он совершенно не понимает. Однако, рассматривая изображение, все же пошутил, что уже готов поверить даже во множественные реальности с совершенно различным для участников прошлым.

Также Д.Ф. Китаев весьма к месту напомнил и об относительно схожем наблюдении нашего общего знакомого Виктора Пылявского.

Август 2006 года, около 11 часов вечера. Виктор тот день много ездил по Самарской Луке на своей машине и в конце дня решил искупаться и немного отдохнуть у Молодецкого кургана на пляже. Ехать куда-либо уже было не нужно и все шло к тому, что и заночевать можно тут же. Отогнал машину в кусты. Ночевать решил в ней же. Перед сном немного погулял, все вокруг выглядело как обычно. Залез в машину и стал читать перед сном. В какой-то момент поймал себя на том, что читать стало труднее – буквы как бы слегка «задрожали» перед глазами. Причины искать долго не пришлось…

Мелкая вибрация вовсю сотрясала тяжелую машину, через сидение передаваясь телу. Снаружи ходило ходуном все – и земля, и воздух, и кусты, и машина, и… а вот звезды не дрожали, их просто над головой не было. Там была какая-то огромная «тень», заслонившая их. И только отдельные звезды проступали кое-где по краям этой плавно и тихо плывшей «тени». Но от нее исходило ощущение огромной силы и мощи. Казалось, это нечто разрушит и сомнет на своем пути все…

Это ощущение быстро и неприятно усилилось, когда взгляд упал на пляж: воды около берега не было. Оголившееся песчано-каменистое дно, прикрытое влажным илом, уходило куда-то вперед до смутно видневшейся вдалеке белой линии. Догадка пришла сразу – там, наверное, пенится край отступающей воды. Этой «тенью» шла неизмеримая мощь. Какой природы? Непонятно.

Темнота вокруг была какая-то странная. С одной стороны, если так можно сказать, было темно, но при этом видно все вокруг достаточно хорошо… Огромная темная масса Молодецкого кургана высится на своем месте и даже словно подсвечена. Берег с пляжами вдали виден тоже. Огромная «тень» над головой медленно плыла в сторону Жигулевского моря, теряясь где-то над ним. При этом страха совсем не было. Каких-то эффектов, типа шума, сверканий молний, огней и другой «пиротехники» тоже. Поражала только оглушительная, словно ватная, тишина. Вокруг все необычно выразительно молчало.

Постепенно стал заметен задний край «тени» – звезд, которые она до того заслоняла, становилась все больше и больше. Значит «тень» скоро совсем пройдет. Появилась мысль: «А что же тогда случится? Вода возьмет, да и хлынет на берег волной обратно? Это как цунами? Или еще что-то малопонятное?».

Виктор вернулся в свою машину, решил ее отогнать подальше от берега. Но та, как назло, не заводилась. Тогда он просто взял и закрыл двери поплотнее, и спокойно стал ждать дальнейшего развития событий. «Тень» над головой уже вся прошла, затерявшись где-то вдали над морем. Звезды опять светили вовсю. Все созвездия были на своих местах. Легкий шелест и тихий шум оповестили о возвращении воды на пляж. Та вернулась спокойно, без волн и цунами. Вновь стал слышен шелест листьев, стрекотание цикад. Потом с моря подул легкий ветер.

Одним словом, все вернулось к норме. Опять попробовал завезти машину – та завелась сразу. И свет в салоне зажегся тоже, как всегда. Изменений никаких не было. Вышел из машины, походил по берегу. Посмотрел по сторонам. «Тени» больше никой в небе нет и нигде ничего необычного не наблюдалось. После чего лег спать. Утром проснулся. Ночное происшествие помнилось хорошо. При свете дня видимых изменений никаких также не заметил. Потом вспомнил, что в машине у него есть мощный бинокль. Обругал себя за то, что забыл в него посмотреть на скользящую «тень», что там говорить – сплоховал. Но с другой стороны, что он мог вообще рассмотреть ночью на этой «тени», что увидеть – не понятно, но попробовать, наверное, надо было [4, с. 167–168].

Опять некая сила, «силища», двигающаяся куда-то. Правда, без столь красочных эффектов «сияния» как на острове Поджабный. Позже, уже в ходе работы над данной статьей, автор по электронной почте получил два сообщения. Первое из них в своей основе почти полностью повторяло вышеприведенный рассказ Виктора Пылявского. К этому письму была даже приложена фотография некой тени заслонявшей звезды. К сожалению, изображение получилось крайне низкого качества. Второе сообщение (с другого электронного адреса) содержало свежий фотоснимок, датируемый 17 сентября 2024 года. Он был подписан, как «Мерцающее сияние над островами», эдакая удивительно своевременная и очень хорошая иллюстрация к ранее описанным наблюдениям В.Д. Аксютина 1996 года.

Примерно через десять лет после вышеописанной поездки к «вывалу» на острове Проран, автору попался рассказ некоего Александра Щербакова под названием «Уходи-и с дороги» [5, с. 346–350], который, с точки зрения автора, очень хорошо передавал дух происшествия на острове Проран.

И опять тот же голос. Но теперь вроде еще ближе, где-то за перелеском, и словно бы плывущий, движущийся: – Уходи-и-и с дороги!

Уехали… А когда проснулись, уже стало светать, и четко обозначился Гладкий Мыс и пашня с кривыми бороздами, а за ней – длинная грива перелеска. Мальчишка первым заметил, что березовый лес стал каким-то необычно черным и поляна перед ним, где они ночью останавливали трактор, тоже не рыжая, а вся черная, как классная доска.

– Лес-то сгорел! – закричал он, осененный догадкой.

– Да что ты боронишь, парень? Как он мог сгореть и когда? – высунулся из кабины побледневший от страха тракторист. Однако теперь и он заметил, что по березняку и по прилегающей к нему поляне действительно прошел небывалой силы пал, слизавший на своем пути все до травинки. Остались только остовы черных берез, лишенные сучьев.

– Ай-яй-яй, накрылся наш солидол! – сокрушенно воскликнул тракторист и, увязая в пахоте, бросился к обгорелому березняку. Пацан – за ним. А когда прибежали к тому месту, где стояла кадушка с солидолом, то не нашли не только ее, но даже и деревянной бочки с водой. Она тоже сгорела дотла. И, самое удивительное, на черной полосе, выжженной загадочным палом, не было ни огонька, ни уголька, ни даже дыма. Слышался только едва ощутимый запах гари, точно пожар случился не час, а год тому назад.

– Вот тебе и «уходи с дороги», – прошептал бескровными губами ошпаренный ужасом пацан. А тракторист и вообще не смог вымолвить ни слова. Стоял бледный, как стенка, и глазам своим не верил…

Со временем тот обгоревший лес совсем захирел и вымер. Его запахали, вывернув черные корни. И поля теперь у Гладкого Мыса тоже гладкие, лысые [5, с. 346–350].

Странные пожары в лесу, степи и горах были характерны на рубеже веков для многих районов Самарской области. Например, 21 июня 2001 года большой огненный шар видели в окрестностях села Кинель-Черкассы. Там в местной лесопосадке он «проложил» весьма занятную просеку.

24 мая 2002 года уже село Верхние Белозерки посетила целая группа (рой?) огненных шаров. Летая по деревне, они выбивали окна в домах и поджигали деревья [6, с. 4]. Так что же это могли быть за шары? Шаровые молнии? Может быть, но в современной мифологии устойчиво сохраняется образ неких особых объектов: больших странствующих огненных шаров.

К теме больших огненных шаров или «огненных змеев» автор обращался неоднократно [7 с. 34–35; 8, с. 193–203]. В свое время об этих шарах большой объем информации собрал самарский исследователь-этнограф К.И. Серебренитский.

Кирилл Серебренитский, много работая с местным населением Сызранского района, выяснил, что некоторые из тех, кто хоть раз побывал ночью на старых болотах, окружающих Рачейскую скальную гряду, видели блуждающие огни – летучую нечисть. Они называют ее – патавка-бусь [8]. Другое звучание этого имени, хранимое более старшим поколением местных жителей: «летучая голова» или «птица-голова».

Вернувшись в Самару, Кирилл Серебренитский специально проконсультировался с чебоксарскими этнографами и выяснил, что патавка в современном чувашском языке совершенно нераспространенное и непонятное слово. Наиболее близкое ему пудовка, означающее старинное пудовое ведро. Сложно представить, что патавка-бусь понимается как «летучая голова» в форме старинного пудового ведра, но, тем не менее, других вариантов у нас пока нет. Вторая часть слова «бусь» (пусь) в чувашском языке имеет значение «исток», «начало», что весьма символично [9].

По местным поверьям, живет патавка-бусь (или в другом произношении Пата-Кабуся) в большом моховом болоте – странным образом сохранившемся реликте давно минувшей ледниковой эпохи. Рассказывают, что, если здесь кто-то умирал насильственной смертью и его не хоронили согласно предписаниям определенного обряда, мог прилететь патавка-бусь: «Огненный сноп летит в виде змея, голова толстая, к хвосту все тоньше. Летит прямо в деревню...». Там он якобы поднимал мертвеца, а затем, «поводив» умершего по ближайшим окрестностям, уводил на свое болото. Больше умершего никто не видел. «Зачем шар это делает, они не знают...».

Вместе с тем патавка-бусь не соотносится со злым духом, называемым албаста (алпаста), который является к женщинам, лишившимся любимых мужей, родителей или детей, и тоскующих по ним. Он является к ним в виде любимых ими людей, производит этакое «сумасшествие».

***

Загадочный вывал леса известен и из рассказа о появлении огненного шара патавки-бусь во время сильных пожаров 70-х годов ХХ века в соседней Ульяновской области. Тогда патавка-бусь появился непосредственно из земли среди ночи, осветив окрестный лес яркой синей вспышкой. А в месте его выхода на поверхность потом образовалась длинная глубокая траншея. Большие деревья, росшие на его пути, оказались просто выворочены с корнем и разбросаны в разные стороны. Некоторые стволы были обуглены, словно по ним прогулялся электрический разряд – от верхушек до корней. Дойдя до края траншеи, бушующий огонь остановился, а затем угас, словно потерял свою силу. При этом значительная часть леса не пострадала от огня вовсе. Также после пролета патавки-бусь на его пути осталось множество «фигурных камней», ранее в этой местности не встречавшихся.

Фигурные камни (или, как говорят геологи, конкреции) и сами служат источником причудливых поверий. Одна из разновидностей местных слухов, объясняющих «особую силу» фигурных камней Рачейской гряды, сводится к утверждению, что это не просто камни, а некогда потерянные яйца «огненного змея» патавка-бусь. И поскольку некогда отложившее их существо обладает невероятными силами, то часть этих сил наследуют и его яйца. Вот почему эти особые камни, невзирая на причуды погоды и качество почвы, якобы способны вызывать активный рост растительности вокруг себя. Отсюда понятна и вера в то, что таким предметам самое место на огороде или приусадебном участке. Где они якобы способствуют невероятным урожаям…

Но большинство верований, связанных с огненными шарами – «летунами», или «хвостатыми звездами», здесь все-таки крайне мрачны. В 2000 году местный лесник Иван Алексеевич показал автору и его компаньонам тогда еще относительно свежий «провал у питомника», образовавшийся на месте сравнительно недавнего подъема из недр земли таинственного «летуна». Этот провал местные уже несколько раз огораживали, но он все еще активно расширялся, при этом раз за разом обрушивая окружающую его ограду.

Чуть дальше, в нескольких километрах от «провала у питомника», находится более древний – так называемый «свадебный провал», якобы тоже некогда порожденный «летуном». Этот провал к настоящему времени достиг невероятно крупных размеров и зарос большими деревьями.

По местным преданиям именно в этом провале некогда исчез целый «свадебный поезд». Почему-то тогда огненный шар патавка-бусь внезапно поднялся на пути праздничной процессии… и вот уже никого нет. Только земля вниз с шумом обсела. Любопытно отметить, что очень похожая легенда проецируется и на урочище Левенту, расположенное уже на территории Самарской Луки.

Продемонстрированные нам в окрестностях села Смолькино провалы, якобы некогда порожденные патавкой-бусь, были довольно внимательно осмотрены. Но единственное, что тогда в них удалось обнаружить необычного – нечетко выраженные области, через которые солнечный свет проходил, претерпев существенную поляризацию. Внешне они напоминали бублики, несколько деформированные к северу, со светлой серединой, радиусом примерно двадцать шагов, считая от центра провала. Потом темная область, примерно еще девяносто шагов. Свет через нее почему-то проходил поляризованным. Тогда же было установлено, что в зависимости от времени суток, степень поляризации ощутимо менялась. Непосредственная высота нахождения этих зон над провалами, а также факторы, их формирующие, для нас как тогда, так и сейчас, остались непонятными.

В то время для обнаружения подобных зон наша группа использовала устройство, состоящее из подзорной трубы и набора прикрепленных к ней светофильтров. Как сейчас помню, работать с этим устройством было непросто, да и долго. Нужно было смотреть в трубу и медленно крутить барабанчик настройки светофильтров – меняя их положение на 180 градусов. Если в поле зрения попадалась зона, где имелась поляризации света – то это место воспринималось, как темное пятно. Такие места периодически встречались нам на территории Самарской Луки. Хотя сама физика, порождающая это явление, для нас оставалась непонятной. При этом зоны поляризации периодически пропадали, напоминая поведение вполне привычных метеорологических явлений. Вместе с тем, по субъективным ощущениям, эти поросшие лесом провалы (чем бы они не были порождены) и сегодня нагоняют на людей тоску.

Хотя не все места, связанные с «летунами», таковы. В частности, весьма благостен один из фрагментов скальной Рачейской гряды, хорошо выровненный неоднократными полетами патавки-бусь. Местные его именуют Савран-лог. Именно здесь различные исследователи, и в том числе автор данной статьи, лично фиксировали весьма необычные ощущения, а также наблюдали сложные миражи.

В 1984 году самарская группа историков-краеведов решила проверить одну из историй об огненных шарах, которая связана с местом, ныне называемым Шихан-горой. В сборнике «Легенды, предания, бывальщины», изданном под редакцией известной исследовательницы Н.А. Криничной, есть упоминание именно об этой поволжской горе: «Слыхали мы от стариков, что Шихан-гора не природная, а сложена руками человеческими из камня-дикаря. Внутри она полая. Если постукать ломом по ее боку, то Шихан загудит, как пустая бочка или барабан, а внутри зашипит по-змеиному…» [10].

На той горе – озера. Они никогда, даже в самую великую сушь, не пересыхают. Там якобы обитает древний Дух Воды. Совершив определенный ритуал, его можно упросить вызвать дождь в засушливое лето или наоборот разогнать тучи над полями в слишком сырое. До революции многие ходили на гору к тем озерам – «молиться». Место, где обитает Дух, было помечено особым камнем. Вот на нем и оставляли подношения: хлеб, соль, мед. По преданиям, рядом с озерами находились какие-то развалины. Местные жители по установившейся традиции Среднего Поволжья именовали их «землянкой Степана Разина».

Напомним, что Степан Разин в Поволжье – образ собирательный и имеет весьма далекое отношение к своему историческому прототипу. Исторический Степан Разин – предводитель восстания в Поволжье – был казнен в Москве в 1671 году. В местной традиции – это колдун, оборотень, могучий чародей, владелец летающей лодки (укрытой в одном из курганов).

После революции и гражданской войны люди на гору почти не поднимались (сказались плоды просвещения, запретов властей и культурной революции). Жертвоприношения прекратились, а «рассерженный дух» разлил озера, превратив их в болота. После чего на горе поселились дикие чушки (кабаны), нападающие на всякого человека, тревожащего их владения.

28 мая 1984 года автор и группа его единомышленников отправились на поиск этой почти сказочной горы. Бескрайняя заволжская степь протянулась от горизонта до горизонта. Мы тогда ехали на ГАЗ-66, километры весело ложились под колеса. Какая гора? Откуда она здесь? Нас мучили сомнения. Но вот куполообразный свод, поросший лесом. Такое ощущение, что перед нами ледниковая морена. Ледяной язык принес сюда тонны камня (много обломков кварца) и растаял. Но ведь, согласно воззрениям современных специалистов, ледник никогда не достигал этих мест.

Проверили радиационный фон – 20–30 мкр/ч, практически норма. Интересно отметить, что около находящихся недалеко от Шихан-горы малоизвестных Сарбайских пещер, дозиметр фиксировал достаточно опасный для людей уровень – 420 мкр/ч.

В местных легендах говорилось, что шайтан, улетая, ту гору «запечатал», а входы в ее пещеры «закрыл». Действительно, предварительный осмотр позволяет предположить наличие в горе каких-то больших пустот. Нами было обнаружено несколько довольно узких щелей в склоне холма, забитых глиной и крупными, словно оплавленными, камнями.

Мы пытались исследовать вершину горы. Болото. Густые заросли, следы кабанов и клещи. Все это затрудняло поиск, а мы были ограничены временем. Местные жители (обитатели окрестных деревень) отказались сопровождать нас к горе, ссылаясь на свой (явно преувеличенный) страх перед кабанами. Нам рассказывали, что лет пятьдесят-шестьдесят назад в некоторых местах на склонах горы еще были хорошо видны небольшие входы в эти самые пещеры, выложенные странной серо-черной шестиугольной шершавой (очень старой?) плиткой. Но после того, как в них пропали несколько местных малолетних ребят (залезли и заблудились внутри или попали к мифическим «детям Рахов»), ходы эти завалили камнями и еще землей сверху засыпали.

В тот раз нам так и не удалось выполнить всю намеченную программу исследований: выйти к «молельному камню» и осмотреть развалины. Они все еще ждут своих первооткрывателей.

***

Опрос местных жителей позволил предположить, что летун покинул эти места. Нам даже рассказали, как это произошло: «Улетел шайтан! Улетел! Обликом как человек, голова – вся огонь, а вокруг огненные хвосты». Подобное описание шайтана ставило его в один ряд с уже рассматриваемыми огневиками и/или огненными змеями.

По местным преданиям, «огненный шайтан», вступая в любовную связь с деревенскими женщинами, породил довольно много детей «змеиной породы». И хотя большинство из этих детей умерли в младенчестве, некоторые дожили до вполне зрелых лет. Согласно одной из версий, именно они взяли и изгнали своего отца-шайтана, после чего ушли в гору, где и уснули. Подобные рассказы характерны и для северо-востока Самарской области.

Еще одно, возможно родственное «змеям», явление или объект, условно обозначенный нами как «Светлячок», обнаружился в ходе исследовательской поездки автора осенью 2012 года. Странный объект заметили издалека и поначалу приняли за странную игрушку, кем-то потерянную и застрявшую в кустах. Однако вблизи это воспринималось скорее как небольшой клочок каким-то образом уплотнившегося тумана. А вот подойти и уж тем более прикасаться к нему совершенно не хотелось. Было в нем нечто отталкивающее. На встроенных экранах цифровых фотоаппаратов этот «Светлячок» практически не воспроизводился. А поскольку объект никак не менялся, интерес к нему довольно быстро угас.

Тогда нас в первую очередь интересовали местные камни, некогда предположительно образовывавшие основу древнего капища. Эти камни, некогда образующие единый комплекс, были тщательно зафиксированы на фото и видеоаппаратуру. Вследствие чего лишь через несколько дней, когда была произведена переброска наработанного материала с фотоаппаратов на компьютеры, обнаружилась фиксация «неучтенных объектов». Получалось, что в районе «алтарного камня» урочища Кереметь исследователями был зафиксирован беловато-голубоватый шарик, или проще «клубок». Он расположен практически по центру кадра. Увеличенное до максимума изображение этого «Светлячка» было максимально «очищено», после чего помещено в левый верхний угол публикуемой фотографии.

Вышеупомянутый самарский старожил В.Д. Аксютин в нулевые годы много и тесно работал с зарубежными специалистами из стран Юго-Восточной Азии. Примерно в это время в СМИ циркулировало много информации о том, что каждый год в первое полнолуние одиннадцатого лунного месяца, в день, который совпадает с окончанием буддийского поста, сотни красных, розовых и оранжевых огненных шаров взмывают в небо над рекой Меконг. С точки зрения автора, этот феномен может быть самым тесным образом связан с рассматриваемой темой, и требует своего сохранения/осмысления.

Зрелище собирает громадные толпы зрителей. Местные жители называют эти объекты «огненными шарами Нага». Обычно здесь загадочные светящиеся шары появляются в дни октябрьского полнолуния, с шести до девяти часов вечера. Местные ученые, не отрицая самого факта подобного явления, для его объяснения используют газовую гипотезу («поднявшийся из речных отложений метан порождает огненные шары»). Но эта версия не способна объяснить столь странную регулярность и эмоциональную притягательность данного явления, в какой-то степени схожего с регулярным схождением Благодатного огня в православную Пасху на Храмовую гору Иерусалима.

Рассказов о вознесении «огненных шаров Нага» в начале ХХI века было много. А вот, к сожалению, хороших фото, кино и видеозаписей почему-то практически не имелось. Все это тогда очень удивляло В.Д. Аксютина. Используя установившийся по работе контакт с жителями Дальнего Востока, он при случае интересовался, а не был ли кто из них непосредственным свидетелем вознесения над рекой Меконг «огненных шаров Нага». И с удивлением узнал, что разговаривать на эту тему «свидетели вознесения» особо не хотят. Как-то без энтузиазма подтверждают, что «речные огни» почему-то совсем не фиксируются на цифровую аппаратуру, а все вокруг происходящее почти и не запоминается…

В.Д. Аксютин очень хотел сам съездить на реку Меконг и там лично посмотреть столь интригующее «вознесение». Но у него не получилось – он просто не успел, слишком долго откладывал.

Литература

1. Колдер Н. Комета надвигается / Пер. с англ. П.С. Гурова. – М.: Мир, 1984. – 176 с.

2. Степанов В.И. Змей Горыныч на Самарской Луке // Алекс-Информ. – 1996. – № 48.

3. Погибли все: Авиакатастрофа в Сызрани // Ведомости Самарской губернии. – 1997. – 9 августа (№ 30). – С. 3.

4. Павлович И.Л., Ратник О.В. Легенды Самарского Заречья. Там, где упала звезда. – Самара: ООО «Книга», 2010. – 180 с.

5. Щербаков А. Уходи-и с дороги // Сибирская жуть. – Т. 1. – Красноярск: БОНУС; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 448 с.

6. Происшествие в Белозерках // Пульс Поволжья. – 2002. – 12 июля (№ 24). – С. 4.

7. Павлович И.Л. Пата-Кабуся – кто он? // Свет. – 1997. – №1. – С. 34–35.

8. Павлович И.Л. Некоторые былички о блуждающих огнях, сохраняемые населением Самарской области» Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции. – Самара: ПГСГА, 2015. – С. 193–203.

9. Серебренитский К.И. «Йубеде» // Новый Водолей. – 1996. – № 9.

10. Легенды. Предания. Бывальщина, под редакцией Н.А. Криничной. – М.: Современник, 1989. – 287 с.

9

9